La storia della Chiesa di Santa Maria Assunta è legata a quella

del monastero benedettino di Santa Maria, che secondo tradizione

una non documentata sarebbe stato eretto in occasione dell'arrivo

a Positano dell'icona bizantina della Madonna, ancor oggi venerata

nella nostra Chiesa. Più verosimilmente, invece l'abbazia fu fondata

nella seconda metà del secolo X; il primo cenno documentale di

essa lo ritroviamo in un manoscritto della fine del Esc. XI, con

il quale il duca Mansone del Monastero Sergio di Sorrento concedeva

all'abate di Santa Maria di Positano la libera navigazione nelle

acque del suo ducato.

L'abbazia godette di un grande prestigio fin verso la metà del

sec. XV, quando l'ultimo abate benedettino Antonio Acciappaccia

di Sorrento, e i suoi monaci, forse spaventati dalle incursioni

di predoni cilentani, abbandonarono il monastero. Dopo alcuni

anni esso fu affidato a un abate commendatario nella persona di

Nicola Miroballi, successivamente eletto arcivescovo di Amalfi.

Tra gli abati commendatari che ressero l'abbazia di Positano ricordiamo

un tal Federico Borromeo, parente del più celebre Cardinale Borromeo

immortalato dal Manzoni, e il Cardinale Vincenzo Maria Orsini,

divenuto poi Papa Benedetto XIII. Tranne qualche eccezione, il

periodo degli abati commendatari fu nefasto per la nostra Chiesa.

Del monastero si persero gradualmente finanche le tracce architettoniche,

mentre la Chiesa deperiva sempre più, nonostante i continui richiami

degli Arcivescovi di Amalfi e un profondo rifacimento cui fu sottoposta

nei primi anni del secolo XVII.

L'ultimo abate commendatario, Liborio Marra, napoletano, fu di

fatto esautorato dal clero locale che nel 1777 pose mano ai restauri

della Chiesa. I lavori durarono circa cinque anni; il 10 agosto

1783 l'Arcivescovo Mons. Antonio Puoti consacrò la Chiesa totalmente

rinnovata e il 15 agosto successivo incoronò l'icona della Madonna

con una corona d'oro.

L'icona bizantina è verosimilmente giunta a Positano nel sec.

XII ad opera dei monaci benedettini, i quali, a bordo delle loro

navi, percorrevano le rotte commerciali e di pesca lungo le coste

dell'Italia meridionale. Una piccola pergamena, conservata nell'archivio

parrocchiale, ricorda la dedicazione della Chiesa ad onore della

Beata Vergine Maria ad opera ai Giovanni II Vescovo di Amalfi

nell'anno 1159.

La tradizione popolare, invece, vuole che l'icona sia giunta

a Positano in modo prodigioso. Essa faceva parte del carico di

un veliero che proveniente dalle regioni orientali che, giunto

al largo di Positano, incappò in una forte bonaccia che ne fermò

il viaggio.

Dopo vari tentativi inutili di proseguire, i marinai sentirono

voce: "Posa, posa", il capitano interpretò questo prodigio come

manifestazione della volontà della Vergine di restare in quel

luogo e decise di dirigere la prua verso terra; a quel punto la

nave riprese a muoversi. Giunti a riva, i marinai sbarcarono l'icona

e la consegnarono agli abitanti di Positano, i quali la elessero

loro protettrice erigendo un tempio in suo onore.

Anticamente Positano, era affidata alla protezione del martire

San Vito, del quale si conserva un pregevole busto reliquiario,

di scuola napoletana del sec. XVI. E' una delle più pregevoli

opere della Costiera Amalfitana. Il capo sbalzato in argento,

probabilmente anteriore di un secolo, presenta elementi della

scuola dei Laureana; appare eseguita su un modello vivente, come

testimoniano le orecchie trattate con individuale naturalezza.

La capigliatura presenta larghe ciocche, lisce, con un vivo gioco

di piani. Singolare è il trattamento della pupilla negli occhi

appena incavati. Il busto è più convenzionale, decorato a grandi

"ramages" su fondo sabbiato, inteso come vestito di giubba chiusa

da graffe, sopra una camicia con il collo pieghettato. Su di una

graffa è incisa la data del 1599. Sulla graffa grande, divise

da un calice ed ostia, si legge: SANTE VITE PROTECTOR POSITANI.

Sul bordo inferiore del busto vi è l'iscrizione: REGE PHILIPPO

TERCIO OPVS HOC COSTRVENDVM CVRARVNT SVMTIBVS CONFRATERNITAS MONTIS

CORPORIS CHRISTI GVBERNATORES EIVSDEM - HONORATVS PORCIVS AVRELIVS

DVRSO SILVESTRO MIRELLA DOMINICVS REMITA E P. MAX. CLEMENTE OTTAVO

- (Durante il regno di Filippo Terzo con i mezzi della Congregazione

del Corpo di Cristo i governatori della stessa: Onorato Porzio,

Marco Aurelio D'Urso, Silvestro Mirelli e Dominico Romito fecero

fabbricare quest'opera durante il pontificato di Clemente VIII).

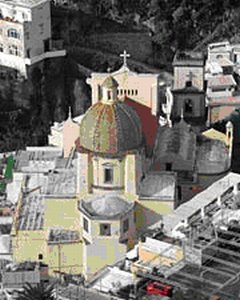

La Chiesa così come oggi si presenta al visitatore, salvo alcuni

interventi particolari attuati per adeguare il tempio alle indicazioni

della riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II, risale

ai lavori compiuti tra il 1777 e il 1782. L'interno è diviso in

tre navate con cinque archi ai quali corrispondono, lungo le navate

laterali, altrettante cappelle per ciascun lato. Procedendo dall'ingresso

verso l'altare maggiore, si susseguono a destra le cappelle di

San Biagio, Immacolata, Sant'Antonio e Sant'Anna; all'estremità

destra vi è l'altare della Circoncisione con un bel dipinto opera

di Fabrizio Santafede datato 1599.

A destra dell'altare maggiore vi è la cappella di Santo Stefano

all'interno della quale è custodita la statua lignea settecentesca

della Madonna con Bambino.

Sopra l'altare maggiore si erge il tempietto con l'icona bizantina

recentemente restaurata; ai lati dell'abside vi è il coro in noce

massiccia alle cui estremità due nicchie custodiscono l'Addolorata

(a destra) ed un pregevole Cristo alla colonna opera di Michele

Trillocco del 1798 (a sinistra).

A sinistra dell'altare maggiore c'è la cappella del SS. Sacramento

quindi, all'estremità del transetto, l'altare della Madonna del

Carmine con un bel dipinto proveniente dalla Certosa di Serra

San Bruno in Calabria. Proseguendo verso l'uscita, lungo la navata

sinistra si trovano le cappelle del Crocefisso, dell'Annunziata,

di San Vito e di San Nicola di Bari.

Sopra la porta centrale vi è la cantoria con il maestoso organo.

A destra un piccolo ambiente custodisce un delizioso fonte battesimale,

fatto amorosamente restaurare dall'attuale parroco Don Raffaele

Talamo.

Nell'arco di confluenza tra la navata destra e il transetto si

può ammirare sul lato destro un pregevole bassorilievo (forse

un antico reliquiario di San Vito) datato 1506. Di fronte ad esso

un lapide del 1600 che ricorda la nomina ad abate commendatario

di Positano del prete napoletano Pirro Giovanni Campanile; la

lapide è sormontata da un bassorilievo con lo stemma dell'abate.

In Sacrestia un quadro raffigurante il Cristo con la croce, risalente

alla fine del sec. XVI, fino a qualche anno fa collocato sopra

l'altare del SS. Sacramento, un tempo sede dell'antica Congregazione

o Confraternita del Corpo di Cristo.

Uscendo sul sagrato, a pochi passi dalla Chiesa si erge il campanile,

edificato nel 1707 per opera di uno sconosciuto frate cappuccino

ricordato in un frammento di lapide che si trova attualmente murata

sulla parete esterna della Chiesa lungo la via Vito Savino.

Al disopra della porta del campanile è murato un bassorilievo

di epoca medioevale raffigurante un pistice e sopra di esso una

lapide posta nel 1902 a ricordo del Positanese FLAVIO GIOIA, inventore

della bussola.